根管治療

「歯がズキズキ痛む」

「歯の根の先に膿が溜まっていると言われた」

「以前治療した歯がまた痛くなってきた」

そんな経験した方も多いかと思います。

このような症状が現れた時、有効な治療法が「根管治療」です。

「神経を取る治療」と聞くと、痛そう、怖そう、治療期間が長くて大変そう…といったイメージを持たれる方も多いかもしれません。

しかし、当院では最新設備と精密な治療技術により、患者さまの負担を最小限に抑え、再発のリスクを減らす根管治療をご提供しています。

根管治療とは?:歯の寿命を左右する「根っこの治療」

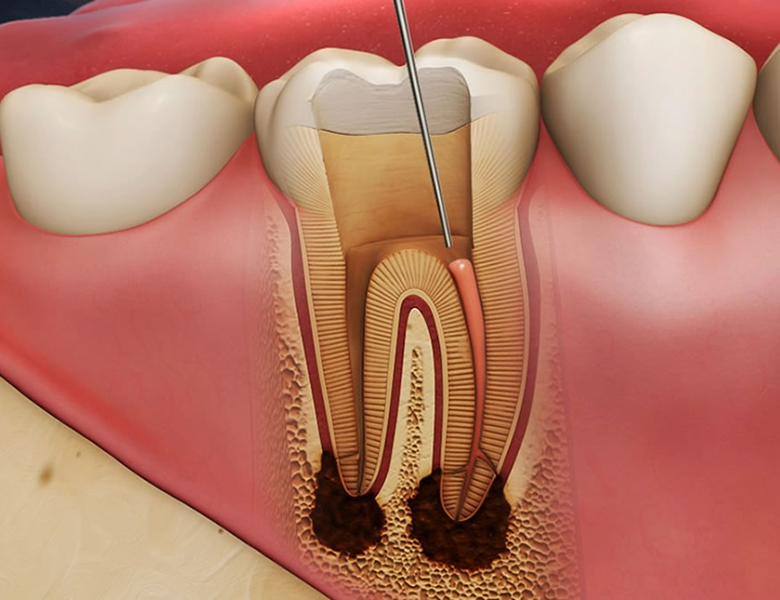

根管治療(こんかんちりょう)とは、むし歯が深く進行して歯の神経(歯髄)まで細菌が感染してしまった場合や、歯の神経がすでに死んでしまい、根の先に膿が溜まってしまった場合に、歯を抜かずに保存するために行われる、歯の根の中の治療です。

歯の内部には、歯の神経や血管が通っている「歯髄(しずい)」と呼ばれる部分があります。

歯髄は、歯に栄養を供給し、痛みなどの刺激を感知する役割を担っています。

むし歯が進行して歯髄まで達した場合

むし歯菌が歯髄に感染すると、炎症(歯髄炎)を起こし、ズキズキとした激しい痛みを伴うことがあります。

この状態を放置すると、歯髄が死んでしまい、感染が歯の根の先(根尖)にある骨へと広がり、膿の袋(根尖病巣)を形成します。

過去に治療した歯が再感染した場合

過去に根管治療を受けた歯でも、被せ物の隙間から細菌が侵入したり、根管内にわずかに残っていた細菌が増殖したりして、再び感染が起こることがあります。

これを「感染根管(かんせんこんかん)」と呼び、再治療が必要になります。

このような状態を放置すると、感染がさらに広がり、以下のような深刻な問題を引き起こす可能性があります。

激しい痛みや腫れ

炎症が急性化すると、強い痛みや歯茎の腫れ、顔の腫れ、発熱などを伴うことがあります。

骨の破壊

根尖病巣が大きくなると、周囲の顎の骨が溶かされてしまいます。

抜歯の必要性

感染がコントロールできなくなると、最終的に歯を抜かなければならなくなることがあります。

全身への影響

歯の根の感染が全身に広がり、心臓病、腎臓病、糖尿病などの全身疾患に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。

根管治療は、これらの問題を未然に防ぎ、ご自身の歯をできるだけ長く使い続けられるようにするための、非常に重要な治療なのです。

当院で導入している精密根管治療の設備と技術

マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)

根管治療は、非常に細くて複雑な根管(歯の神経の通り道)を正確に処置する必要があります。

そのため、肉眼では見えにくい部分の確認と処置が極めて重要です。

当院では、歯科用のマイクロスコープ(顕微鏡)を導入し、治療の精度を格段に高めています。

マイクロスコープは最大で20倍程度まで拡大して見ることができるため、細かなひび割れや神経の枝分かれ、見逃されやすい根管なども正確に捉えることができます。これにより、感染源の取り残しや根管の未処置を防ぐことができ、再発リスクを大幅に減少させます。

また、マイクロスコープを使用することで、必要最小限の歯の削合で済むようになり、歯の保存性も向上します。

特に再根管治療や湾曲した根管、追加根管の発見にはマイクロスコープが欠かせません。

拡大鏡(ルーペ)

マイクロスコープと並び、日常の診療において欠かせないのが「拡大鏡(ルーペ)」です。

当院ではすべての歯科医師が拡大鏡を使用して診療を行っています。これにより、より高い精度での処置が可能となり、診断ミスや治療のばらつきを減らすことができます。

拡大鏡はマイクロスコープほど倍率は高くありませんが、診療の中でフレキシブルに使える点が特徴です。

例えば、根管口の位置確認、仮封時のチェック、細菌感染部の除去の確認など、あらゆる場面で「見える治療」を実現しています。

また、拡大視野によって削るべき部分と残すべき歯質を明確に区別できるため、健康な歯の削りすぎを防ぐことができ、歯の寿命を延ばすことにもつながります。

繊細な手技が求められる根管治療では、このような視覚的なサポートが非常に重要です。

CT(歯科用三次元画像診断装置)

根管治療では、歯の中だけでなく、歯根の形態や病巣の範囲なども正確に把握する必要があります。

当院では歯科用CTを導入し、根の本数や形状、病巣の広がりを立体的に把握したうえで治療計画を立てています。

従来のレントゲン写真では、歯の内部を平面的にしか確認できませんでしたが、CTなら三次元的に詳細な構造を映し出すことができます。たとえば、曲がった根管や追加根管、破折の有無など、見逃しやすい情報を的確に捉えられます。

これにより、再発を防ぎ、無駄のない的確な処置が可能となります。

患者さまにとっても、現状を画像で一緒に確認しながら説明を受けることで、治療への理解と納得が深まります。

ラバーダム防湿・ZOO

根管治療において、最も重要なことの一つが「感染対策」です。 根管内を清潔に保つことが、治療の成功率を大きく左右します。 当院では、治療中の唾液や水分の侵入、切削粉の飛散を防ぎ、根管内を清潔に保つために、ラバーダム防湿に加え、新しい防湿システムである「ZOO(ズー)」を活用しています。

ZOOとは?

ZOOは、バキュームが作り出す気流を利用し、治療する歯の周囲から唾液や水分、切削粉などを効率的に吸引・排除することで、術野を乾燥させ、清潔な状態を保つシステムです。

感染リスクの低減

口腔内の細菌が含まれる唾液が根管内に入るのを防ぎ、治療中の感染リスクを大幅に低減します。

クリアな視野の確保

唾液や水分の影響を受けないため、常にクリアな視野で治療を進めることができ、精密な作業を可能にします。

患者様の快適性

従来のラバーダム防湿とは異なり、お口全体をゴムで覆わないため、開放感があり、呼吸が楽に感じられる方もいらっしゃいます。

治療効率の向上

唾液の侵入や水分の影響がないため、効率的に治療を進めることができ、治療時間の短縮にもつながります。

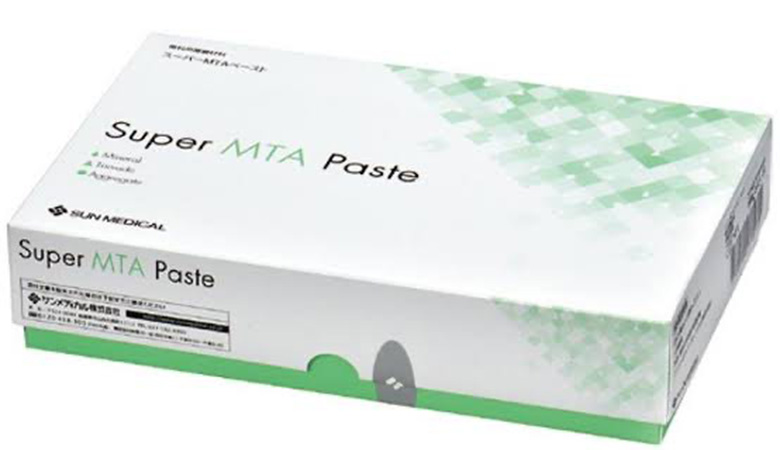

MTAセメント(歯髄保護・根尖封鎖材料)

MTAセメントは、近年の根管治療における革新的な材料で、特に歯の神経の保存や根の先端を封鎖する際に用いられます。

この材料は生体親和性が高く、人体にとって刺激が少ないため、治癒を促進する効果があります。

当院では、根の先端に病巣がある場合や、穿孔(穴があいてしまった場合)の封鎖、歯髄の保存を試みる治療においてMTAを積極的に使用しています。

MTAは通常のセメントよりも封鎖性に優れ、再感染のリスクを低く抑えることができます。

従来の材料では治療が困難だった症例にも対応できるのが大きな強みです。

ただし、MTAは取り扱いが難しく、保険治療では使用できないため、自費治療の中で行っています。

歯を残したいという患者さまにとって、MTAは大きな味方となる治療法です。

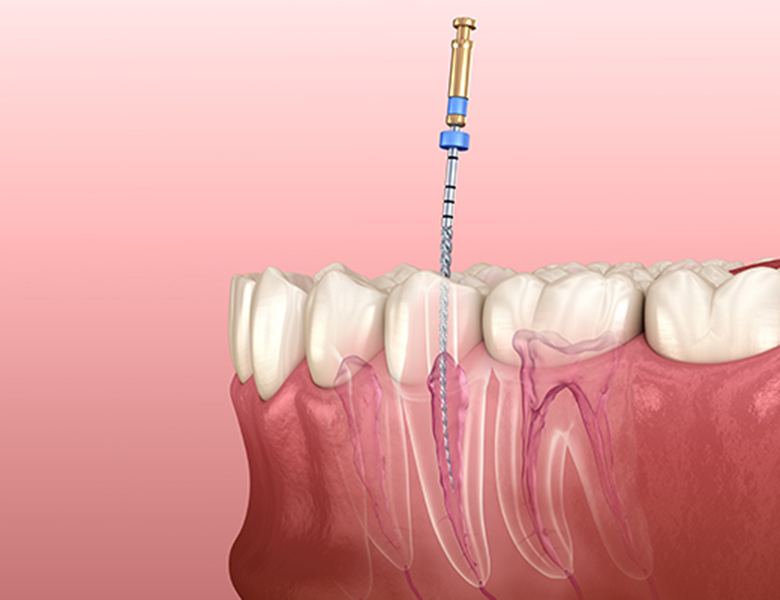

ニッケルチタンファイル(Ni-Tiファイル)

根管内の清掃・形成に使用される「ファイル」という器具には、ステンレス製とニッケルチタン製の2種類があります。

当院では、しなやかで柔軟性のある「ニッケルチタンファイル(Ni-Tiファイル)」を使用し、より安全で効率的な治療を実現しています。

Ni-Tiファイルは、湾曲した根管にも柔軟に追従できる特性を持ち、根管の形を自然なままに整えることができます。

これにより、歯根の破折リスクを下げ、無理なく感染源を取り除くことができます。

また、エンジン駆動のNi-Tiファイルシステムを使用することで、治療時間の短縮や、患者さまへの負担軽減にもつながります。

機械的な精密操作と手作業を組み合わせながら、安全かつ確実な治療を心がけています。

超音波洗浄器(Passive Ultrasonic Irrigation : PUI)

根管内は非常に複雑な構造をしており、手用の器具だけでは取り切れない汚れや感染源が残ることがあります。

当院では、根管の洗浄に次亜塩素酸ナトリウムを超音波洗浄器で攪拌することでより確実に内部をクリーンにする処置を行っています。

超音波洗浄器は、細かい振動によって薬液を根管内に行き渡らせ、化学的な力で細菌や削りかすを除去します。

特にフィンやイスムスといった溝や細い側枝など、手作業では届かない部分の洗浄に非常に効果的です。

このように徹底した洗浄を行うことで、根管治療の成功率が向上します。

治療後の痛みや再発のリスクを減らすためにも、目に見えない部分のクリーンさには徹底的にこだわっています。

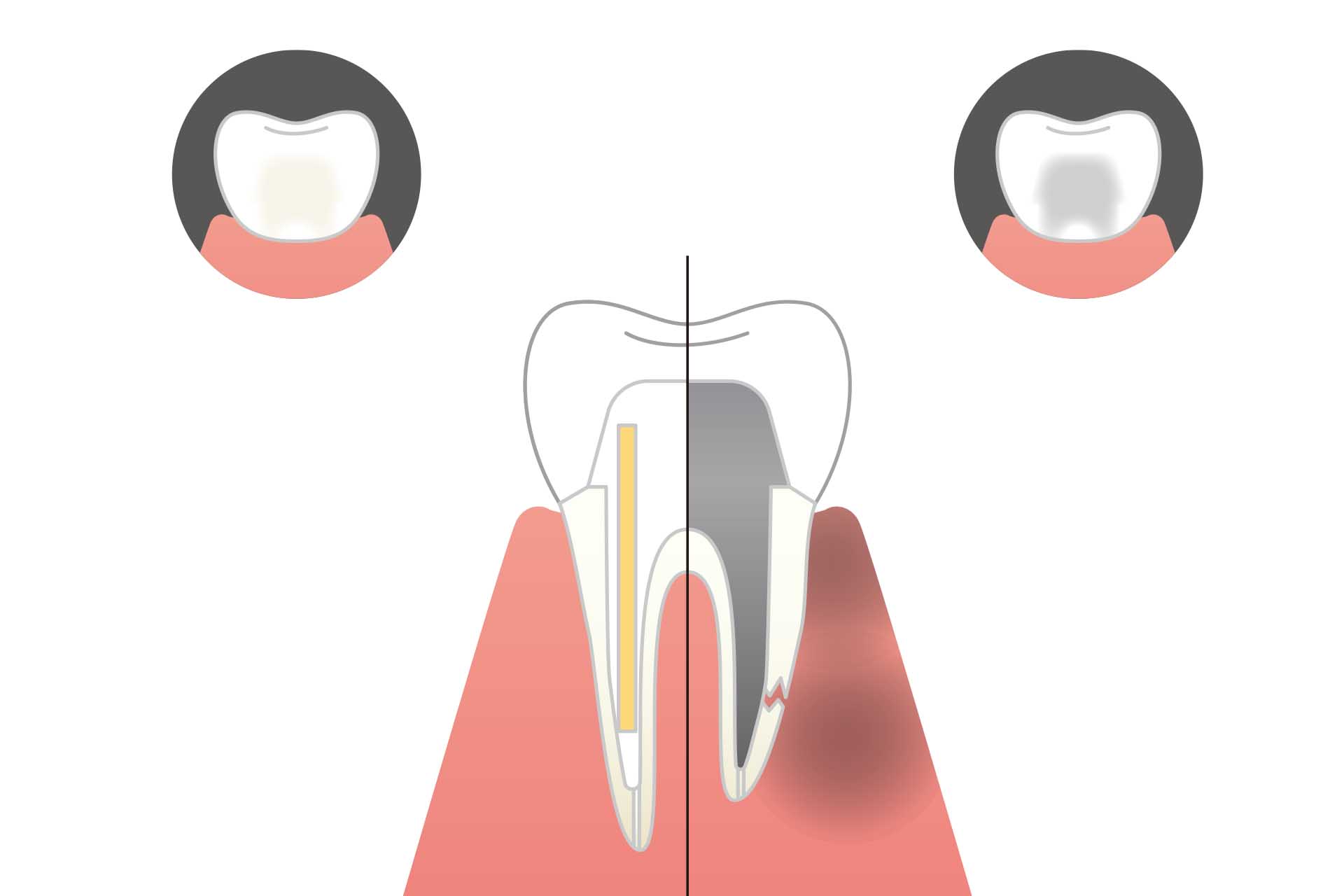

ファイバーコア

根管治療後の歯には、被せ物を支える「土台(コア)」が必要です。

当院では、金属ではなく「ファイバーコア」と呼ばれる樹脂製の芯を使用しています。

ファイバーコアは、しなやかさと適度な弾性を持っており、歯根への負担を減らすことができます。

金属製のコアに比べて歯根が破折しにくく、長持ちしやすいのが特徴です。

また、光を透過するため、セラミックなどの審美性を重視した被せ物にも適しており、自然な仕上がりになります。

機能面・審美面ともに優れているため、根管治療後の補綴処置として、当院ではファイバーコアを標準としています。

歯根端切除術(しこんたんせつじゅつ)

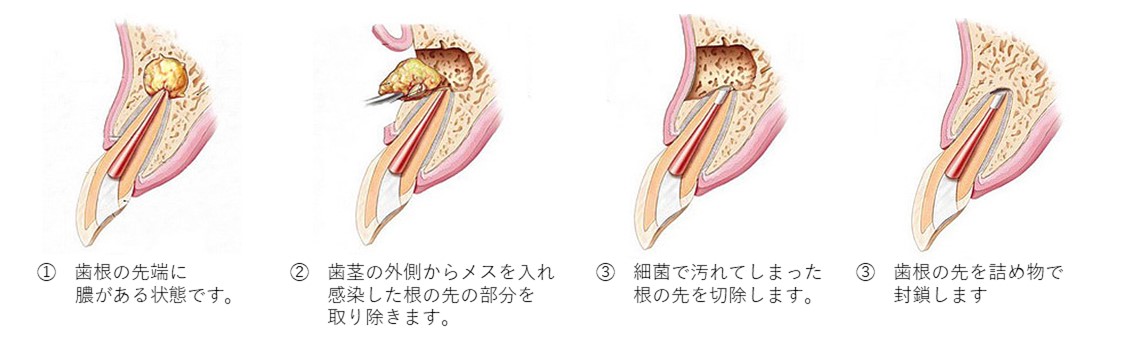

歯根端切除術とは、通常の根管治療や再根管治療では治りきらない病巣がある場合に、歯の根の先端部分を外科的に切除して病巣ごと取り除く手術です。英語では「Apicoectomy(アピコエクトミー)」とも呼ばれ、歯を残すための最後の手段として選ばれる治療法です。

歯の根の先にできた膿の袋(根尖病変)は、通常の根管治療で内部から感染源を取り除くことで改善が期待できます。しかし、根の形が複雑だったり、詰め物がしっかり入らないケースでは、炎症が残ることがあります。このようなときに、歯肉を開いて直接病巣を目で見ながら除去し、根の先端も数ミリ切り取って感染源を断ちます。

さらに、切除した根の断面には「MTAセメント」などで逆根管充填を行い、細菌の再侵入を防ぎます。マイクロスコープや歯科用CTを併用することで、より正確で精密な処置が可能となり、成功率も高まっています。

この術式のメリットは、通常なら抜歯になるような歯を残すことができる点にあります。

特に、ブリッジの支台歯やインプラントが難しい部位では、患者さまの天然歯を保存する価値が高く、非常に有効な選択肢となります。

ただし、歯の状態や骨の厚みなどによっては適応できない場合もありますので、事前の診査診断が非常に重要です。

当院では、保険診療では使用することができない材料や器具を使用して治療を行うため自費診療となっております。

ヘミセクション・トライセクション(分割抜歯)

「ヘミセクション」や「トライセクション」は、多根歯(複数の根を持つ歯)に対して行う特殊な保存的外科処置で、病変のある歯根だけを切除・抜去し、健全な部分を残して機能を維持するための方法です。日本語では「分割抜歯」とも呼ばれます。

ヘミセクション(Hemisection)は、主に下顎の大臼歯(二根)に対して行うもので、左右のどちらか一方の歯根と、その歯冠部分を分割して抜去します。トライセクション(Trisection)は上顎大臼歯(三根)に対して行う処置で、問題のある根だけを切除します。

この処置が適応となるのは、以下のようなケースです。

一部の歯根に限局した歯周病や骨吸収がある場合

一部の根に破折や病巣があり、他の根が健康で残せる場合

根管治療を行っても改善が見込めない根がある場合

処置の流れとしては、対象の歯を慎重に分割し、問題のある歯根を除去した後、残った歯根にクラウン(被せ物)やブリッジを装着して機能を回復させます。

マイクロスコープやCTによる診断、そして精密な補綴技術が必要なため、高度な歯科医療技術が求められます。

この治療法のメリットは、歯をすべて抜かずに「部分的に残せる」ことです。

インプラントやブリッジに頼らず、自分の歯を活かせる可能性があり、骨の吸収も最小限に抑えられるため、長期的な口腔環境の安定にもつながります。

ただし、歯の残す部分に十分な骨や支持力があることが前提となります。