歯ぎしり、食いしばり

「朝起きると顎がだるい、重い…」

「歯が削れて短くなってきたと言われた…」

「肩こりや頭痛がひどくて、もしかして歯が原因?」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

歯ぎしりや食いしばりは、ご自身では気づきにくいものですが、お口や全身の健康に様々な悪影響を及ぼすことがあります。

マイデンタルオフィス藤が丘では、歯ぎしりや食いしばりでお悩みの患者さまに寄り添い、根本的な原因を探りながら、お一人おひとりに最適な治療法をご提案しています。

単に症状を抑えるだけでなく、患者さまが快適で健やかな毎日を送れるよう、私たちがサポートします。

「もしかして私も…?」と感じたら、ぜひ一度当院にご相談ください。

私たちと一緒に、お口と全身の健康を取り戻しましょう。

歯ぎしり・食いしばりとは? その種類と、なぜ問題なのか

歯ぎしりや食いしばりは、無意識のうちに行われる口腔内の異常な習癖です。

日中に行われるものもあれば、睡眠中に行われるものもあります。

その力は、食事の際に歯にかかる力の数倍から十数倍にもなると言われており、歯や顎、全身に大きな負担をかけます。

歯ぎしり・食いしばりの3つのタイプ

一言で「歯ぎしり」「食いしばり」と言っても、その歯の合わせ方によっていろいろな種類があります。

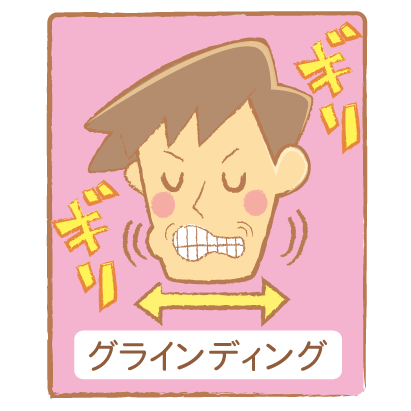

グラインディング(歯ぎしり)

グラインディングとは、夜中、寝ている時に起こることが多いもので、一般的に「歯ぎしり」というとこのタイプのものを指します。

上下の歯を強く噛んだ状態で横に滑らせこすり合わせるため、ギシギシギリギリと音がする場合が多く、比較的周りの人に気が付いてもらいやすい症状と言えるでしょう。

お口の中を拝見すると、歯の「すり減り」が激しいのが特徴で、進行すると歯の表面の硬くて白いエナメル質が削れてしまい、中の黄色い象牙質の部分が見えてしまうほどの人もいます。

また、歯は上下の力に対しては比較的強いのですが、横に揺さぶられるには弱いため、歯槽骨へのダメージも大きくなってしまいます。

症状が進行してしまう前に、早めの対策をすることが必要です。

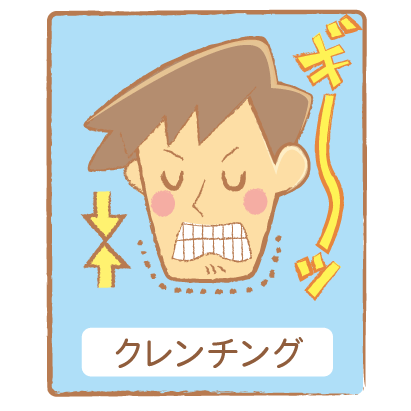

クレンチング(食いしばり)

クレンチングは、一般的には「食いしばり」や「咬みしめ」と表現されるタイプで、上下の歯をギューッと強い力で噛みこむタイプです。

このタイプの特徴は、夜、寝ている時にもそうですが、昼間でも起こるという事です。

また、ほとんどの場合は音が出ませんので、周りの人も本人も、気が付きにくいタイプと言えるでしょう。

クレンチングをしている人は、頬の筋肉に力が入るため堅く膨らんで見えたり、お口の中に骨隆起と呼ばれる、骨が膨らんでできたコブのようなものがあったりします。

また、歯が割れやすいという方も、このクレンチングタイプの方に多く見られます。

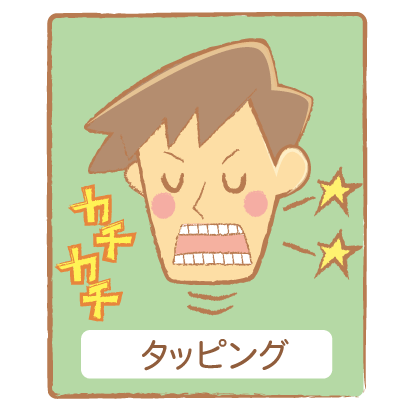

タッピング

上下の歯をぶつけ合って、カチカチと噛み合わせるタイプです。

タッピングは、歯ぎしりのタイプとしては比較的珍しく、歯や顎へのダメージも、グランディングやクレンチングと比べれば、それほど大きくはありません。

寝ているときも、起きている時も起こりますが、カチカチと音が鳴りますので、自覚しやすいタイプと言えるでしょう。

なぜ歯ぎしり・食いしばりは問題なのか?

歯ぎしりや食いしばりは、放置すると様々なお口や全身の不調を引き起こす可能性があります。

お口への影響

歯の摩耗・欠け・破折

過剰な力により、歯の表面のエナメル質が削れたり、ひびが入ったり、最悪の場合、歯が割れてしまうこともあります。

歯の痛み・知覚過敏

歯が削れることで神経が刺激されたり、歯茎が下がって歯の根が露出したりして、冷たいものがしみやすくなることがあります。

詰め物・被せ物の破損

すでに治療済みの詰め物や被せ物が、強い力によって外れたり、割れたりすることがあります。

歯周病の悪化

歯周病の人が歯ぎしり・食いしばりをしていると、歯を支える骨(歯槽骨)への負担が増大し、歯周病の進行を加速させることがあります。

歯並びの変化

長期的に不均等な力がかかることで、歯並びが乱れたり、特定の歯が移動したりすることがあります。

顎関節症(がくかんせつしょう)

顎の関節やその周囲の筋肉に負担がかかり、口を開けるときに痛む、口が大きく開かない、顎を動かすとカクカク音がするなど、顎関節症の症状を引き起こしたり、悪化させたりします。

全身への影響

頭痛・肩こり

顎の周りの筋肉は首や肩の筋肉と繋がっているため、食いしばりによって顎の筋肉が緊張すると、首や肩にも影響が及び、慢性的な頭痛や肩こりを引き起こすことがあります。

耳鳴り・めまい

顎関節と耳は近く、関連しているため、顎関節症の症状が耳鳴りやめまいとして現れることがあります。

睡眠の質の低下

睡眠中の歯ぎしりは、深い睡眠を妨げ、睡眠の質の低下につながることがあります。

顔の歪み・エラの張り

顎の筋肉(咬筋)が過度に発達することで、エラが張ったような顔つきになることがあります。

これらの症状は、歯ぎしりや食いしばりが原因であることをご自身で判断するのは難しいものです。

もし、上記のような症状に心当たりがあれば、一度歯科医院でご相談いただくことをお勧めします。

マイデンタルオフィス藤が丘での歯ぎしり・食いしばり治療

当院では、患者さまの症状やお口の状態、そして歯ぎしり・食いしばりの根本原因を詳しく診査・診断し、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの治療計画をご提案します。

マウスピース(ナイトガード)療法

最も一般的な治療法であり、効果的なのがマウスピース(ナイトガード)の装着です。

特に睡眠中の歯ぎしり・食いしばりに対して有効です。

患者さまの歯型に合わせて作製された透明なプラスチック製のマウスピースを、主に就寝中に上の歯または下の歯に装着します。

これにより、以下の効果が期待できます。

歯と顎への負担軽減

歯が直接接触するのを防ぎ、噛む力を分散・吸収することで、歯の摩耗や欠け、顎関節への負担を軽減します。

歯ぎしり音の軽減

ギリギリという歯ぎしり音を抑える効果もあります。

顎の筋肉の緩和

顎の筋肉の過度な緊張を和らげ、朝の顎の痛みやだるさの軽減につながります。

マッサージ・リラクゼーション

歯ぎしりや食いしばりによって凝り固まった顎や顔周りの筋肉をほぐすために、マッサージを行うことも有効です。

歯科医師・歯科衛生士による指導

当院では、患者さまご自身でも行える、顎や頬の筋肉のマッサージ方法を具体的に指導いたします。

硬くなった筋肉を優しくほぐすことで、顎関節への負担を軽減し、痛みを和らげる効果が期待できます。

リラクゼーションの促進

ストレスが原因となっている場合には、日常生活でのリラックス方法や、ストレスを軽減するためのアドバイスなども行います。

入浴やアロマテラピー、軽い運動なども、筋肉の緊張緩和に役立ちます。

噛み合わせ治療

歯ぎしりや食いしばりの原因の一つとして、噛み合わせの不調和が挙げられます。

噛み合わせが悪いと、特定の歯に過度な負担がかかり、それが歯ぎしりや食いしばりを誘発する要因となることがあります。

当院では、お口全体の状態を詳しく診査し、必要に応じて噛み合わせの調整を行います。

噛み合わせの改善は、歯ぎしり・食いしばりの症状を軽減するだけでなく、お口全体の健康を長期的に維持するためにも非常に重要です。

精密な噛み合わせ診断

顎の動きや噛み合わせの状態を詳しく分析し、どこに問題があるのかを特定します。

部分的な調整

詰め物や被せ物の高さがわずかに合っていない場合など、歯を少しだけ削って噛み合わせを調整する咬合調整(こうごうちょうせい)を行います。

補綴物(詰め物・被せ物)の再製作

古い詰め物や被せ物の不適合が原因の場合は、新しいものに作り替えることをご提案する場合があります。

矯正治療

歯並びが大きく乱れている場合は、矯正治療によって根本的に噛み合わせを改善することを検討します。

歯ぎしり・食いしばりのセルフケアと予防

歯科医院での治療と並行して、ご自宅でのセルフケアも歯ぎしり・食いしばりの改善には非常に重要です。

ストレスの軽減

ストレスは歯ぎしり・食いしばりの大きな要因です。

ご自身に合ったストレス解消法を見つけ、日常生活に取り入れることを心がけましょう。

適度な運動(ウォーキング、ヨガなど)

趣味に没頭する時間を作る

十分な睡眠をとる

リラックスできる環境を作る(アロマ、音楽など)

意識的に力を抜く習慣

日中、集中している時や、重いものを持つ時、パソコン作業中など、無意識に歯を食いしばっていないか意識してみましょう。

もし食いしばっていることに気づいたら、意識的に口の力を抜いて、深呼吸をする習慣をつけることが大切です。

舌のポジショニング

舌の先を上の前歯の裏側に軽く触れるように置き、口の中の力を抜いてみましょう。

顎のストレッチ

口をゆっくりと大きく開け閉めしたり、顎を左右に軽く動かしたりして、筋肉をほぐすストレッチも有効です。

就寝前のリラックスタイム

就寝前に体をリラックスさせることで、睡眠中の歯ぎしり・食いしばりを軽減できる可能性があります。

温かいお風呂に入る

軽いストレッチをする

カフェインやアルコールの摂取を控える

定期的な歯科検診

歯ぎしりや食いしばりは、ご自身では気づきにくい症状です。

定期的に歯科医院で検診を受けることで、歯の摩耗や顎関節の状態などを早期に発見し、適切な対策を講じることができます。